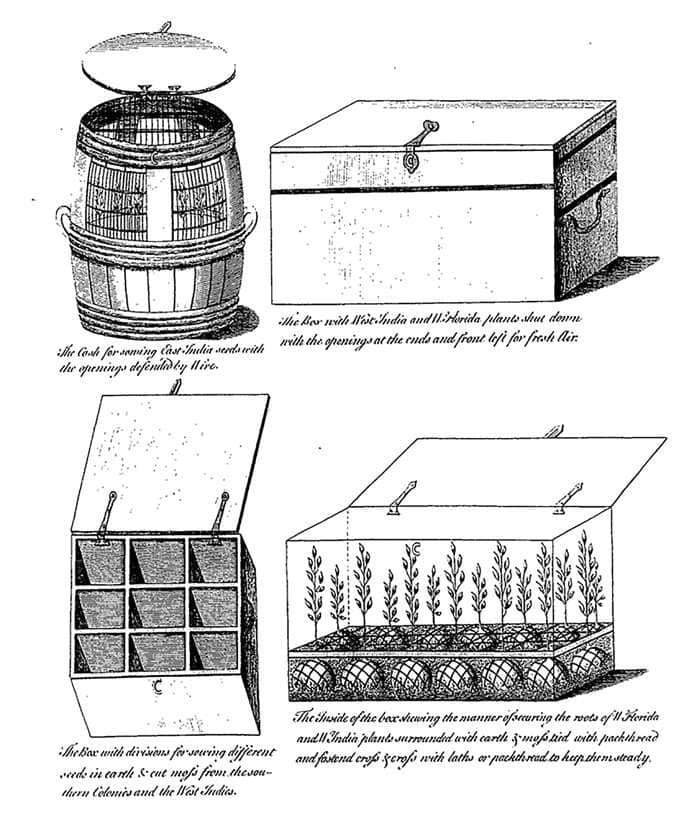

Cajas de J. Ellis para transporte de especies vivas Ilustración Quintopiso.net

La pesadilla del transporte de especies vivas

La conquista del Nuevo Mundo por parte del imperio español, trajo consigo un sinnúmero de saberes para los invasores europeos, entre ellos, la apertura al conocimiento de nuevas especies -nuevos tesoros vegetales- que supieron aprovechar tanto científicamente como para su usufructo en alimentación, en ornamentación y gran parte además, para su beneficio económico. Las llamadas Expediciones botánicas en todo el territorio conquistado: Expediciones en el Nuevo Reino de Granada, Perú y Chile, y Filipinas fueron algunas de ellas, hicieron parte fundamental de esa nueva riqueza. Pero este conocimiento no era suficiente si no trasladaban estas especies y trataban de adaptarlas a sus nuevas condiciones climáticas. Para ello tuvieron que hacer muchas peripecias e ingeniarse objetos, herramientas y cajas, e incluso, desarrollar manuales detallados, para que se mantuvieran en buen estado, tanto las especies vivas como las semillas, durante las largas travesías por tierra y mar que tenían que afrontar.

Todas estas historias las cuenta el Ing. Agrónomo Alfonso Nieto en su ya extensa investigación sobre el nacimiento y desarrollo de los jardines y la floricultura en Colombia, en esta segunda entrega que publicamos hoy. Esperamos que las disfruten.

Quintopiso.net

………………………………………………………………………………..

Por: Alfonso Nieto G.*

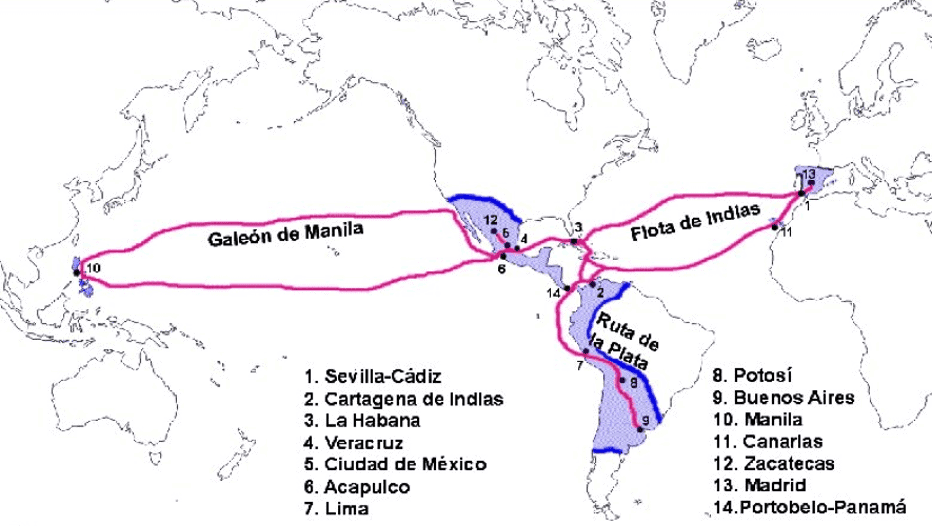

Rutas comerciales del imperio español en el siglo XVII

El transporte y las rutas ultramarinas de España fueron las que dominaron sobre las rutas inglesas, francesas, holandesas y portuguesas y abarcaban grandes distancias, cerca de nueve mil km entre Cádiz (España) y Veracruz (México) y quince mil km de Acapulco (México) a Manila (Filipinas). Los tiempos de navegación igualmente eran prolongados, en la ruta llamada “Carrera de Indias” de España (partiendo de Sevilla o de Sanlúcar de Barrameda-Cádiz) a Puerto Rico 50 días, a Santo Domingo 52 días, a Cartagena de 50 a 73 días –dependiendo de las dificultades presentadas para la navegación- a La Habana 65 días, a San Juan de Ulloa (Veracruz) 75 días y el torna viaje o retorno se hacía más demorado ya que las naves partían desde de La Habana, así de Cartagena a La Habana 50 días, de Veracruz a La Habana de 60 a70 días y de La Habana a Cádiz, en promedio, otros 70 días.[2] Los tiempos de la ruta del Galeón de Manila[3] de Acapulco a las Filipinas se demoraban cerca de 3 meses y de regreso de Manila a Acapulco duraba entre 4 o más de 5 meses. Esta situación sumada a los riesgos que implicaban los viajes, no solo por situaciones climáticas, sino además por los posibles ataques piratas o de naves enemigas, hizo del comercio ultramarino toda una proeza para poder cumplir su empresa comercial con total eficacia.

Manejo y transporte de especies vivas

El transporte de riquezas vegetales fue toda una maravilla de logros, que exigió muchos cuidados y recomendaciones. Para las plantas vivas, se hablaba del cuidado del riego con agua dulce, de ventilación de las cajas y toma del sol durante el día con cobijo durante la noche, de protección para evitar el salpicado de agua marina sobre las hojas y a las plantas que se les consideraban de alta importancia, muchas veces viajaron en la cabina del capitán y era su responsabilidad hacerlas llegar en las mejores condiciones posibles. Igualmente ocurrió con las semillas o simientes, donde se experimentaron diversos tratamientos para permitir que llegaran viables manejando estratificaciones y sustratos, hasta diferentes métodos de envoltura y cajas en su transporte para garantizar la germinación después de la siembra. También ocurre algo parecido con materiales como las estacas y varas de diversas especies, que inclusive se preparaban con mucha antelación para inducir su brotación durante el viaje. Un ejemplo referido, entre muchos, es el que cita María Belén Bañas:

«Respecto a su transporte, ya en las tempranas fechas de 1573, hay constancia de la forma de transportar plantas vivas, desde Nueva España hasta Castilla. Así consta en las respuestas a un cuestionario sobre el beneficio del jengibre, realizado en Cuernavaca, el 8 de febrero de ese año, a Bernardino del Castillo y Diego Serrano. Efectivamente, y respecto a la quinta pregunta del cuestionario que preguntaba sobre : “…de qué manera y en qué se podrá llevar a Castilla para que vaya de suerte que se pueda plantar…”, respondieron: “…que para llevarse el jengibre a los Reinos de Castilla, se llevará en unos cajones puestos con su tierra a lechos y han de ir los cajones descubiertos para que les dé el sol y el aire y de noche se han de tapar y regallos cada semana dos veces y el agua con que se regare ha de ser dulce y si lloviere les estará bien en lugar de riego, como de noche lo vuelvan a tapar y recoger y con que en estando en altura del Norte por respeto (del) mucho frío que allí hará se tenga en cuenta con abrigallo para excupsar que no se hiele, como otras veces ha acaecido por no guardallo…”. ”[4]

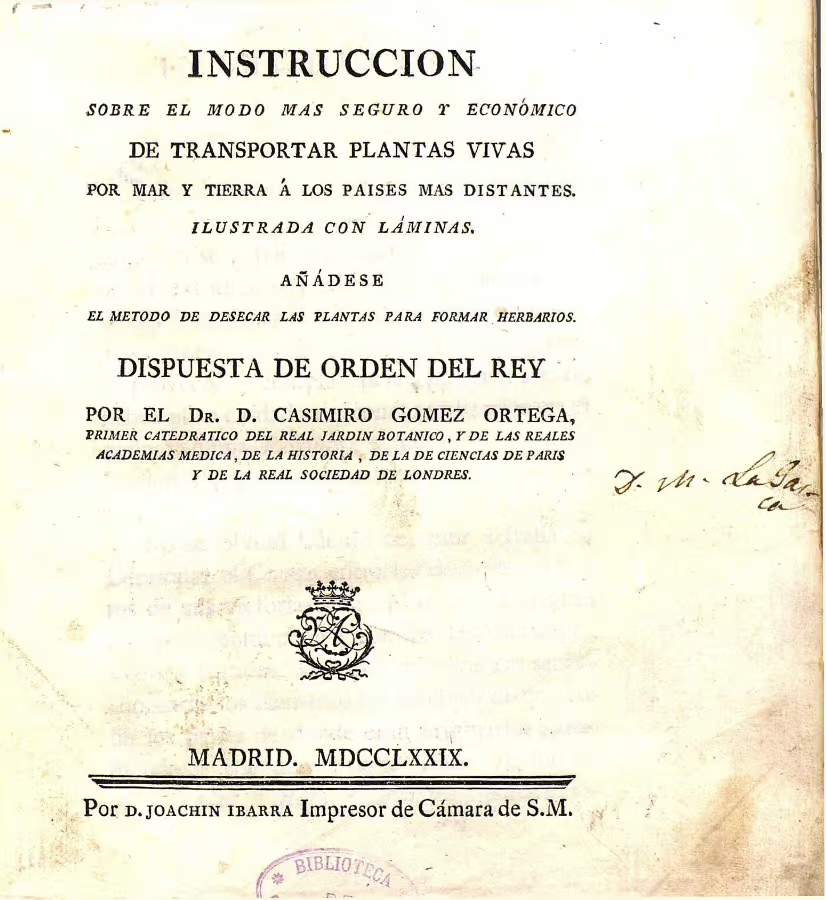

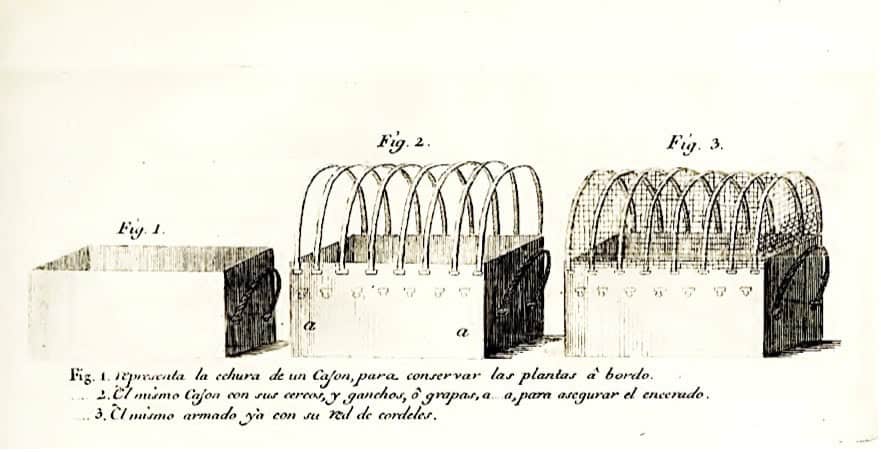

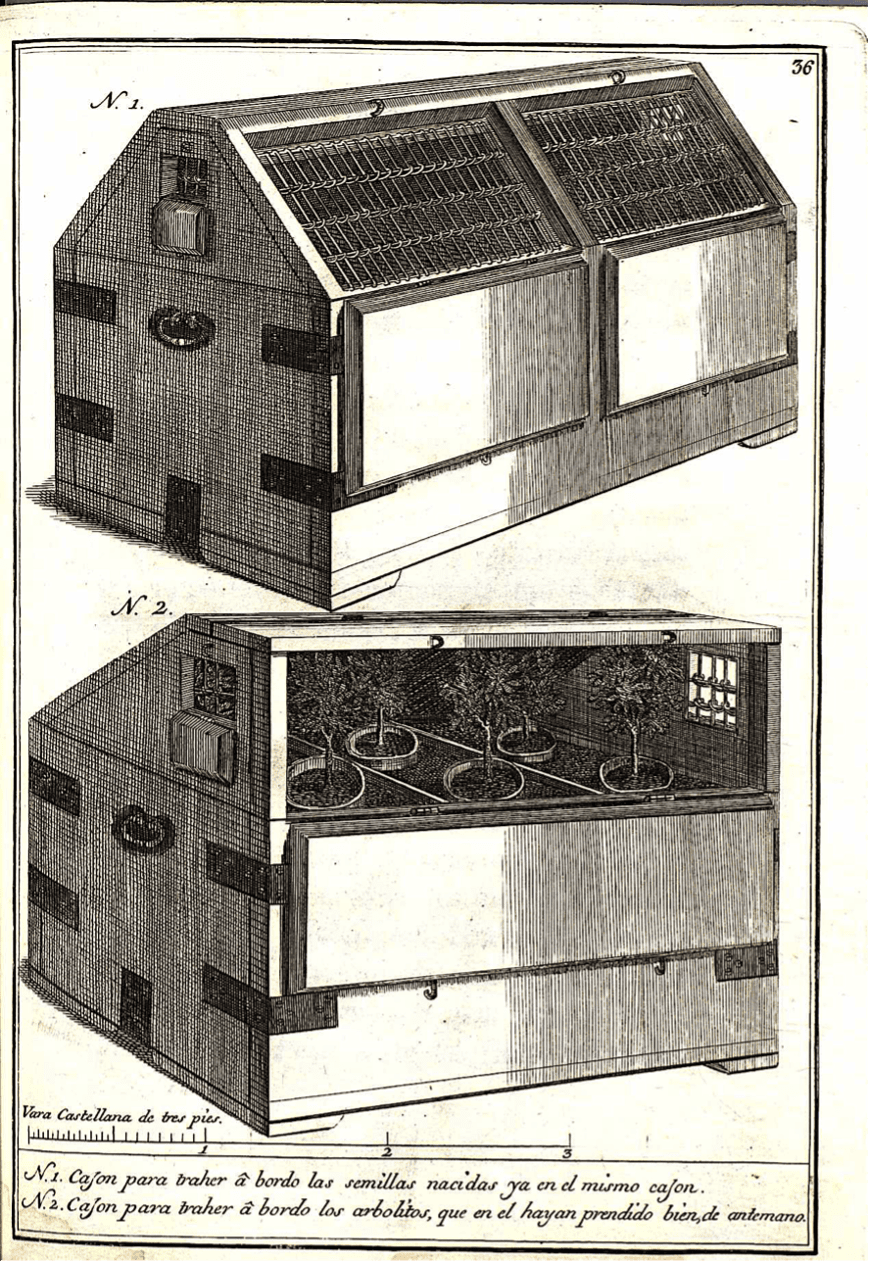

La necesaria formalización de un proceso técnico para el envío de material vegetal en los viajes ultramarinos generó en el año de 1779, por la DISPUESTA ORDEN DEL REY, que el Dr. Casimiro Gómez Ortega escribiera su tratado: “Instrucción sobre el modo más seguro y económico de transportar plantas vivas por mar y tierra a los países distantes –Ilustrada con láminas – Añádese el método de desecar plantas para formar herbarios” y que fue impreso por Joachin Ibarra (Impresor de Cámara de S.M)

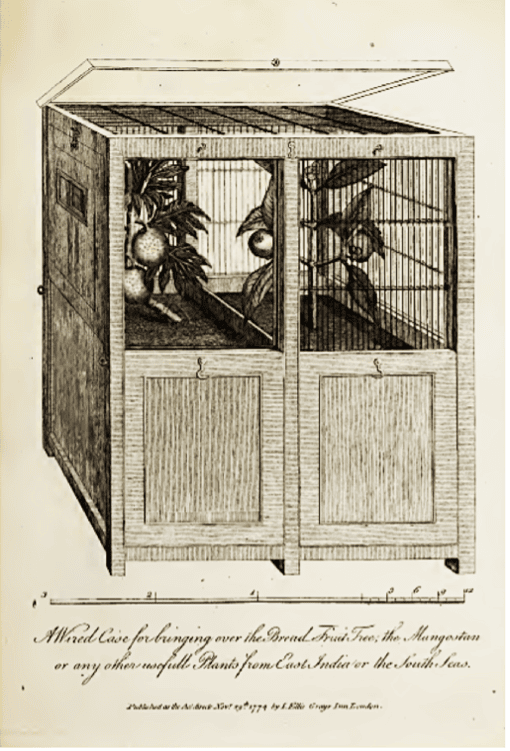

Casimiro Gómez antes de su tratado, había iniciado investigaciones con Joseph Dombey[5] sobre el uso de cajas para transporte eficiente de plantas basándose en las obras de John Ellis[6] de 1770: Directions for bringing over seeds and plants from the East-Indies and other distant countries in state of vegetation y de 1775: A Description of the Mangostan and the Bread-Fruit editadas ambas en Londres y muy posiblemente, también, estuvo influido por las investigaciones del científico francés Henri-Louis Duhamel de Monceu[7]. La INSTRUCCIÓN de Casimiro G. es un corto tratado de 70 páginas donde da orientaciones e indicaciones muy claras y precisas para mandar plantas, semillas y material vegetal con el fin de ser transportadas por vías marítimas desde y hacia puntos muy lejanos procurando garantizar con seguridad que estos envíos fueran exitosos. Después de una introducción donde aclara y da a entender la importancia económica y científica de traer perfectamente las plantas para ser adaptadas a las condiciones europeas, refiriéndose con ejemplos prácticos a Inglaterra, Francia y España, inicia su tratado el cual divide:

–ARTICULO PRIMERO.

INSTRUCCIÓN PARA ARRANCAR CON SU CÉSPED LOS ARBOLITOS, ARBUSTOS, MATAS, Y DEMAS PLANTAS PERENNES, Y TRANSPLANTARLAS, NO SOLO DE UNA PROVINCIA Á OTRA, SINO TAMBIEN POR TIERRA Y MAR Á LOS PAÍSES MAS DISTANTES. Aquí en 26 puntos aclara la manera en qué deben transportarse los vegetales, trata del tipo de plantas prefiriendo las más jóvenes, se habla de acodos, estacas, raíces tuberosas, de separación de semillas enviándolas en sus cápsulas y vainas con un suministro del suelo “donde ellas suelen crecer”, de tratamientos con azufre o trementina en el papel de envoltura de semillas para ahuyentar insectos y sabandijas, de cajas y cajones con su respetivo armado y estratificación de sustratos a la vez que nombra el empleo de “polvos de vidrios rotos” sobre la superficie dentro de los cajones para evitar que roedores destruyan los brotes tiernos de semillas germinadas, campanas de cristal, vasos Dillenianos[8] “como los describe Linneo”, del uso del musgo, del césped, del manejo de las mezcla de tierra, arena, piedra, de la humedad y del riego, de la manera de ventilar durante el día y de arropar durante la noche para que así las plantas viajen bien y seguras.

“Si en cada Paquebot del Correo marítimo de Canarias, Habana, Cartagena, y Buenos-Ayres se traxera un caxon de estos con algunas plantas de las mas apreciables de aquellas regiones, nos haríamos dueños en pocos años de la mayor parte de las riquezas vegetables de la América Española, que tienen sobre las minerales la ventaja de poderse propagar y multiplicar al infinito una vez poseidas y connaturalizadas.”

casimiro gómez ortega

–ARTICULO SEGUNDO.

DESCRIPCION DE LOS CAXONES EN QUE PUEDEN VENIR RESGUARDADOS Á EUROPA LOS ARBOLES Y PLANTAS DELICADAS DE LOS PAISES MAS REMOTOS Y ARDIENTES, LAS QUALES PERECERIAN EN EL TRANSPORTE, DEXANDOLAS SIEMPRE EXPUESTAS AL AIRE LIBRE DURANTE LA NAVEGACIÓN. En 12 puntos explica cómo traer árboles de Mangostán y de Rima –árbol del Pan- y habla de la competencia propuesta por “la Compañía Inglesa de Comercio de las Indias Occidentales –que donará- un decente premio a favor del primero que traiga á Europa algunos árboles vivos de Mangostán y de la Rima” y se refiere al diseño y construcción de unos cajones apropiados para plantas muy sensibles al frío, habla también de los diseños de Ellis en su Disertación –Descripción- sobre el Mangostán y el árbol del Pan, o Rima y da las instrucciones para que el adecuado manejo del transporte de estas plantas vivas en dichos cajones en las embarcaciones, sea de total éxito.

–ARTICULO TERCERO.

DE ALGUNAS PLANTAS, QUE CON PREFERENCIA MERECEN TRAERSE Á ESPAÑA DE DIVERSOS PAISES, ESPECIALMENTE DE AMERICA, CON EXPRESION DE LOS PARAGES DONDE SE CRIAN NATURALMENTE, Y DE VARIOS NOMBRES VULGARES, Ó DEL PAÍS, Y NOTICIA DE SUS MAS APRECIABLES PROPIEDADES. En 30 puntos habla de la importancia económica y medicinal de plantas en América y Asia llamándolas por sus nombres comunes regionales o locales para cada país o zona geográfica. Resalta a la quina o cascarilla, la canela de Ceylán, la pimienta negra, los clavos de Amboyna, la nuez moscada, el árbol de la canela del Perú, canela de Manila, malagueta o pimienta de Tabasco, canela blanca –del Estrecho de Magallanes-, rima o árbol del pan, mangostán, bejuquillo, purga de jalapa, zarzaparrilla, guayacán o palo santo, calaguala, canchilagua de Guayaquil, cebadilla de México, cauchú –caucho-, guabo o guamo, marañón, cedro blanco, granadillos, nogales silvestres, guácimos y muchísimas más, cerca de 150 especies, aclarando que:

“No es posible hacer mención de todas las plantas útiles, que merecen transportarse de otros paises, y poseerse, ó connaturalizarse en el nuestro. Se han indicado solo algunas por via de exemplo. En general puede asegurarse que convendrá traer todas las que tengan algún uso conocido…”[9]

y al final hace una nota aclaratoria:

«NOTA. De aquellos vegetables que vengan fácilmente de semilla, se excusará hacer remesas de plantas vivas, contentándose con enviar la grana”[10].

Finalmente termina la obra con un apéndice: SOBRE EL METODO DE RECOGER, SECAR Y DIPONER LAS PLANTAS EN HERBARIO. Donde en 15 puntos da el instructivo de como recoger y tratar las plantas para secarlas y coleccionarlas en el herbario, describiendo a profundidad todo su proceso.

“Si en cada Paquebot del Correo marítimo de Canarias, Habana, Cartagena, y Buenos-Ayres se traxera un caxon de estos con algunas plantas de las mas apreciables de aquellas regiones, nos haríamos dueños en pocos años de la mayor parte de las riquezas vegetables de la América Española, que tienen sobre las minerales la ventaja de poderse propagar y multiplicar al infinito una vez poseidas y connaturalizadas”.[11]

Después de esta corta descripción es fácil inferir la gran dificultad que planteó desde el comienzo de la conquista, el transporte marino intercontinental de plantas y material vegetal y cómo el imperio quiso proveerse a partir de la extracción biológica de los beneficios que dan los vegetales, creando un mercado enriquecedor y creciente por su carácter económico dominador. Sin embargo, es importante anotar, que esta preocupación hizo que se alentaran técnicas y métodos para lograr un transporte lo más eficiente posible para la época, a la vez que se abría un universo en el conocimiento científico y de la botánica con todas sus aplicaciones y que aún hoy en día, tiene uso práctico, por ejemplo, a nivel comercial en la propagación de plantas. Otro aspecto que lleva a una reflexión, para investigaciones posteriores, es el papel que jugó la mujer en estos procesos, muy posiblemente muchas mujeres ayudaron en la recolección y en el cuidado del empaque de todos estos materiales vegetales e incluso sugiriendo y dando ideas a partir de sus experiencias culinarias, forma de empacar frutos, tallos, hojas, flores y semillas para poderlos conservar con efectividad en esas largas jornadas de navegación marina y sin desconocer desde luego, que la mujer desde el inicio de la humanidad y en la actualidad en diversas comunidades campesinas, indígenas y ancestrales es la gran recolectora, propagadora y sembradora de las plantas.

Retornando a la temática de la protohistoria de floricultura en Colombia, es claro que este paréntesis nos permite ver, como muchas plantas ornamentales y de flores originarias de América comienzan a llegar muy tempranamente a Europa lográndose adaptar rápidamente para enriquecer el paisaje con sus colores, aromas y exotismo, despertando sensualidad y emoción a quien las contempla, a la vez que nos remite a los inicios de la “importación y exportación” de perecederos y plantas vivas que como siempre ha manifestado una gran dificultad, que cada día debe sortearse con mayor precisión, consistencia y calidad… (continuará).

Artículo complementario: Encuentro de tres mundos. Primera parte.

Quintopiso.net es una revista digital dedicada al bienestar, dignificación, respeto y empoderamiento de las personas mayores de 55 años. Sus contenidos buscan incentivar la actividad intelectual y física de esta franja etaria y promover la vejez activa y sana.

¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬

*Alfonso Nieto G. (1957) es ingeniero agrónomo de la Universidad Nacional de Colombia, experto en floricultura. Investigador, escribe cuento, poesía y ensayo. Codirector, editor y colaborador de varias revistas culturales de la Universidad Nacional y otras universidades. Desde el año de 1978 se ha dedicado a estudiar la etnohistoria, la etnografía musical del Caribe y las culturas afroamericanas. Sus estudios han sido publicados en periódicos como El Tiempo, El Espectador, El Siglo, El Universal de Cartagena, El Heraldo de Barranquilla y en diversas revistas culturales nacionales e internacionales. Sobre floricultura ha publicado artículos técnicos e históricos en las revistas Marketing Flowers y Metroflor-agro. Esta serie de ensayos hacen parte de una investigación que viene realizando desde hace más de 4 años con el fin de rescatar la historia de la jardinería, la forestación y los orígenes de la floricultura en el país, cuyo título original es: «Hacia una protohistoria de la floricultura en Colombia»

________________________

Citas

[1] Tomado de SlideToDoc y se observan la llamada Carrera de indias y la ruta Galeón de Manila, además de la Ruta de La Plata.

[2] Ver Milton Zambrano P., pp. 25-26 y Adi Estela Lazos & Claudio Garibay, pp. 142

[3] También se le conoció como Galeón de Acapulco o Nao de China. Negrillas mías.

[4] María Belén Bañas, pp. 11

[5] Joseph Dombey (22 de febrero 1742 Mâçon, Francia – 1794, Isla de Guadalupe, Antillas Francesas). Médico, botánico y naturalista. Formó parte de la Real Expedición Botánica de los Reinos del Perú. Recolectó y coleccionó muchas plantas de gran valor para la ciencia y profundizó sobre la quinina. Ver José Hierro.

[6] John Ellis (1714, Irlanda – 15 octubre 1776, Londres). Naturalista y comerciante. Comisionado “agente real” en Florida y Dominica desde donde lleva a Inglaterra gran cantidad de semillas americanas y se especializa en el transporte semillas y plantas. Es nombrado miembro de la Royal Society en 1754. Fue un amante y estudioso de los corales. Escribe diversos tratados.

[7] Henri Louis Duhamel de Monceu (1700, Pithiviers – 1782, París). Científico, físico, ingeniero naval, químico, botánico, agrónomo y escritor. Investigó la apicultura, los ritmos biológicos internos de las plantas –física de los árboles-, el estudio agrícola, cuidado de los bosques, arquitectura naval, etc., y sobre estas y muchas más temáticas, escribió libros y tratados. Ver además Tonatiuh Romero C. y otros, pp. 240.

[8] Los vasos o jarrones Dillenianos servían para mantener tallos, flores y algunos frutos de manera muy fresca ya que llevaba algo de agua y humedecía si se requería, al suelo. “… se puede hacer en forma de Libro, se abre en una cara como una puerta, y se cierran las plantas volteándolas hacia adentro. Otros hacen un medio tubo cilíndrico de un pie de largo por lo menos, y para abrirse como una puerta en la parte plana. Por lo tanto, son fáciles de transportar las plantas y cerradas se mantienen bien durante mucho tiempo” Ver Ottaviano Targioni Tozzetti, pp. 533 y Francisco Pelayo, pp. 15

[9] Casimiro Gómez O., pp. 54-55. Importante anotar, que la gran mayoría de las especies enumeradas por el Dr. Casimiro, aún hoy en día siguen sin el estudio adecuado en prácticas medicinales y alimenticias e inclusive se ha abandonado su uso, tras la pérdida del conocimiento ancestral, toda una lástima, ya que muchas de estas plantas podrían ayudar considerablemente a la soberanía alimentaria y otras aplicaciones, sin embargo los centros de investigación y universidades podrían retomar esta información con miras a una contextualización actual y proponer programas investigativos al respecto.

[10] Ibíd., p. 56

[11] Igual, p. 22, punto 13.

Consultas y Referencias

-María Belén Bañas Llanos. (2015). “Plantones a Bordo …!!! (Intercambio de especies entre la península Ibérica, América y Asia, en el siglo XVI)”. Revista Hispanoamericana. Publicación digital de la Real Academia Hispano Americana de Ciencias, Artes y Letras. No. 5 (Artículos). Visitado abril 12, 2022, en: https://revista.raha.es/15_art3.html

-Casimiro Gómez Ortega. (1779). Instrucción sobre el modo más seguro de transportar las plantas vivas por mar y tierra a los países más distantes. Joachim Ibarra, impresor de Cámara de S.M. Madrid.

-Joseph Hierro Real. (s.f.) “Casimiro Gómez Ortega”. Real Academia de la Historia –DB-e-. Visitado abril 17 2022 en: https://dbe.rah.es/biografias/16323/casimiro-gomez-ortega

-Joseph Hierro Real. (s.f.) “Joseph Dumbey”. Real Academia de la Historia –DB-e-. Visitado abril 17 2022 en: https://dbe.rah.es/biografias/18436/joseph-dombey

-The British Museum. Hans Weiditz. Visitado marzo 11, 2022 en: https://www.britishmuseum.org/collection/term/BIOG50622?id=BIOG50622&page=3

-A. Tonatiuh Romero C., Isidoro Liendo Vera, Gladys River H. y Luis Gonzáles Díaz. (Noviembre 2004). “Las estrategias de transporte y adaptación de las especies agrícolas del Viejo Mundo hacia la Nueva España”. Ciencia Ergo Sum. Vol. 11, núm. 3, pp.237-245. Universidad Autónoma del estado de México. Toluca, México.

-Slide ToDoc. Comercio del imperio español. Sistema de puerto único. Flotas y galeones. Visitado 19 abril, 2022, en: https://slidetodoc.com/comercio-del-imperio-espaol-stema-de-puerto-unico/

-Ottaviano Targioni Tozzetti. (1813). Istituzioni Botaniche. Terza edizioni con molte aggiunte e figure in rame. Tomo I. Firenze.

-Wikipidea varias entradas

-Milton Zambrano Pérez. (2007). “Piratas, piratería y comercio ilícito en el Caribe: la visión del otro (1550-1650)”. Historia Caribe. Vol. IV, núm. 12, pp. 23-56. Universidad del Atlántico. Barranquilla, Colombia

Vídeo:

-José Luis López-Linares. (19-02-2022). España. La primera globalización. Presentado por RTVE-Play. Visto el 25 de febrero, 2022, en: https://www.rtve.es/play/videos/somos-documentales/espana-primera-globalizacion-camino-espanol/6375606/

Otras consultas

-Mariano Bonialian. (8 octubre 2019). “Panamá, Perú y el universo económico del Pacífico en la temprana globalización, 1580-1640”. Nuevo Mundo Mundos Nuevos. [En linea], Débats. Visitado marzo 15, 2022, en: https://ri.conicet.gov.ar/bitstream/handle/11336/129185/CONICET_Digital_Nro.5b774fb5-d8f2-407a-aa6b-b2435b3963b6_A.pdf?sequence=2&isAllowed=y

-Rubén Carrillo (Enero 2014). “Asia llega a América. Migración e influencia cultural asiática en Nueva España (1565-1815)”. Asiadémica-Revista Universitaria sobre estudios del Asia Oriental– # 03. Pp. 81-98. Barcelona.

*El presente artículo se publicó inicialmente en la revista METROFLOR-Agro.

Versión impresa: Edición No. 109. Marzo-Abril 2022. Pp. 22-32. Bogotá D.C. Versión digital: https://www.metroflorcolombia.com/hacia-una-prehistoria-en-la-floricultura-de-colombia-5a-parte/

©Las imágenes, ilustraciones, gráficos y fotografías de coleccionistas particulares no se pueden reproducir sin previo permiso o autorización del coleccionista y siempre citando la fuente.

______________© COPYRIGHT Prohibida la reproducción parcial o total de presente escrito sin previa autorización de su autor. Alfonso Nieto G. alfonsonietog.asesorias@gmail.com – janietogo@unal.edu.co